"강제징용 보상은 1965년 청구권 협정에 포함" 노무현 정부 당시 민관 공동委서 결론낸 사안

출처 : http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/17/2019071700078.html2005년 이해찬 총리가 위원장, 문재인 민정수석은 위원으로 참여

피해자 7만2631명에 6184억 지급

[일본의 경제보복]

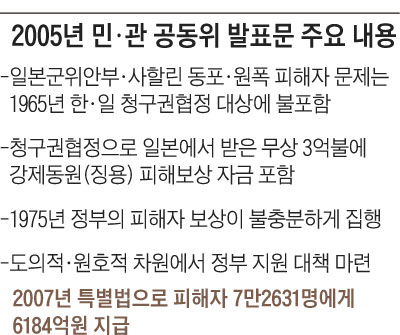

당시 민관 공동위는 7개월여 동안 수만 쪽에 달하는 자료를 면밀히 검토한 끝에 '한·일 협정으로 일본으로부터 받은 무상 자금 3억달러에 강제징용 보상금이 포함됐다고 본다'는 결론을 내렸다. 다만, 1975년 우리 정부가 피해자 보상을 하면서 강제 동원 부상자를 대상에서 제외하는 등 도의적 차원에서 보상이 불충분했다고 판단했으며, 이는 2007년 특별법을 제정해 정부 예산으로 위로금과 지원금을 지급하는 조치로 이어졌다. 민관 공동위에는 당시 청와대 민정수석이었던 문재인 대통령이 정부 위원으로, 국무총리였던 더불어민주당 이해찬 대표가 위원장으로 참여했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 민관 공동위는 2005년 1월 40년간 비공개였던 한·일 협정 문서가 공개된 것을 계기로 발족됐다. 당시 강제징용 피해자들의 문서 공개 요구를 법원이 받아들인 것이다. 노무현 정부는 혼란을 막는다는 차원에서 총리·장관 등 정부 인사와 각계 전문가들을 망라한 '한·일 회담 문서공개 후속 대책 관련 민관 공동위원회'를 발족시켰다.

쟁점 중 하나는 '국가 간의 협상으로 개인의 청구권이 소멸되느냐'였다. 공동위 '백서'를 보면, 문 대통령은 공동위 회의에서 '개인의 참여나 위임이 없는 상태에서 국가 간 협정으로 개인의 청구권을 어떤 법리로 소멸시킬 수 있는지 검토가 필요하다'는 의견을 냈다. 이해찬 대표는 2005년 3월 관훈토론에서 "배상 문제는 정부 간 협상에서는 한·일 협정으로 한 단계가 지나갔는데 개인의 보상 청구 부분에 대해서는 논란이 많다"고 했다.

민관 공동위의 결론은 "1965년 협정 체결 당시 제반 상황을 고려할 때 국가가 어떠한 경우에도 개인 권리를 소멸시킬 수 없다는 주장을 하기 어렵다"는 것이었다. 공동위는 강제징용과 관련해 "정부가 일본에 다시 법적 피해 보상을 요구하는 것은 신의칙상 곤란하다"고도 했다. 개인 청구권은 살아 있지만 65년 협정에 따라 행사하기 어렵다는 취지였다. 대신 노무현 정부는 피해자 보상에 주력했다. 2007년 특별법으로 추가 보상 절차에 착수했고 2015년까지 징용 피해자 7만2631명에게 6184억원이 지급됐다.

당시 발표로 강제징용 배상 문제는 끝난 것이란 인식이 굳어졌다. 우리 정부도 '강제징용 문제는 청구권협정으로 종료된 것'이란 입장을 유지했고, 법원도 관련 소송들에서 같은 취지의 판결을 내렸다. 그러다가 2012년 5월 대법원에서 '한·일 협정이 있었다 하더라도 개인 청구권을 행사할 수 있다'는 파기환송 판결이 나왔다. 당시 주심이었던 김능환 대법관은 '건국하는 심정으로 판결문을 썼다'고 했다. 이후 2018년 10월 대법원은 그 판결을 확정했다.

사법부와 행정부 판단이 충돌하는 상황이 벌어진 것이다.

출처 : http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/17/2019071700078.html

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=aogk&logNo=221588450874

기독교단 개혁운동 ・ 10시간 전

기독교단 개혁운동 ・ 10시간 전

강제징용자, 한국정부로부터 이미 보상받아

2019.7.17. 조선일보는 "‘강제징용 보상은 1965년 청구권 협정에 포함’ 노무현 정부 당시 민관 공동委서 결론낸 사안“이라는 제목의 기사를 냈다. 부제는 ”2005년 이해찬 총리가 위원장, 문재인 민정수석은 위원으로 참여, 피해자 7만2631명에 6184억 지급“. 2007~2015년에 72,631명에게 1인당 평균 810만원씩을 이미 배상받았다는 것이다.

“강제징용 피해자 배상문제는 2005년 8월, 노무현 정부 당시 ‘민관공동위원회’가 "1965년 한·일 청구권 협정에 반영됐다"고 발표했던 사안이다. . 당시 민관 공동위는 7개월여 동안 수만 쪽에 달하는 자료를 면밀히 검토한 끝에 '한·일 협정으로 일본으로부터 받은 무상 자금 3억 달러에 강제징용 보상금이 포함됐다고 본다'는 결론을 내렸다. 다만 1975년 우리 정부가 피해자 보상을 하면서 강제동원 부상자를 대상에서 제외하는 등 도의적 차원에서 보상이 불충분했다고 판단했으며, 이는 2007년 특별법을 제정해 정부 예산으로 위로금과 지원금을 지급하는 조치로 이어졌다. 민관 공동위에는 당시 청와대 민정수석이었던 문재인 대통령이 정부 위원으로, 국무총리였던 더불어민주당 이해찬 대표가 위원장으로 참여했다.”

민관 공동위의 결론은 "1965년 협정 체결 당시 제반 상황을 고려할 때 국가가 어떠한 경우에도 개인 권리를 소멸시킬 수 없다는 주장을 하기 어렵다"는 것이었다. 공동위는 강제징용과 관련해 "정부가 일본에 다시 법적 피해 보상을 요구하는 것은 신의칙상 곤란하다"고도 했다. 개인 청구권은 살아 있지만 65년 협정에 따라 행사하기 어렵다는 취지였다. 대신 노무현 정부는 피해자 보상에 주력했다. 2007년 특별법으로 추가 보상 절차에 착수했고 2015년까지 징용 피해자 7만2631명에게 6184억원이 지급됐다. . " "당시 발표로 강제징용 배상 문제는 끝난 것이란 인식이 굳어졌다. 우리 정부도 '강제징용 문제는 청구권협정으로 종료된 것'이란 입장을 유지했고, 법원도 관련 소송들에서 같은 취지의 판결을 내렸다.

장난처럼 시작한 한일전쟁

이번에 문제가 된 ‘강제징용 배상’ 판결의 뿌리는 사실상 MB 정부 때부터다. 강제징용 피해자 이춘식씨 등은 1997년 일본 전범 기업을 상대로 일본 오사카재판소에 손해배상청구 소송을 냈고, 2003년 일본에서 패소하자 2005년 국내 법원에 같은 소송을 냈다. 1심과 2심에서 모두 패소했지만 대법원에서 뒤집혔다. 2012년 5월 대법원(김능환 주심)이 처음으로 일본 기업의 배상 책임을 인정한 것이다. '한·일 협정이 있었다 하더라도 개인 청구권을 행사할 수 있다'는 파기환송 판결이 나왔다. 당시 주심이었던 김능환 대법관은 '건국하는 심정으로 판결문을 썼다'고 했다.

http://economy.chosun.com/client/news/view.php?boardName=C24&page=1&t_num=13607377

이후 5년 이상 2심과 3심이 진행됐고, 김명수가 대법원장이 되면서 2018년 10월 30일, 대법원이 그 판결을 확정했다. 사법부와 행정부 판단이 충돌하는 상황이 벌어진 것이다. 외교적 협상을 요구하는 일본을 상대로, 정부는 '삼권분립에 따라 사법부 판단에 관여할 수 없다'는 입장을 유지했다. 8개월의 '대치'는 일본의 경제 보복으로 이어졌다. 신각수 전 주일대사는 "미국 등에서는 사법부가 외교 사안에 대해서는 행정부 입장을 듣고 신중한 판단을 내리는 '사법 자제'의 전통이 있는데 한국에서는 그게 '사법 농단'이 됐다"고 말했다. "

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/17/2019071700078.html

박정희 정부가 이미 다 받았다

2005.1.17. 한겨레신문 보도는 아래와 같다. “공개된 5권의 문서에서 협상 당시 우리 정부가 징병.징용 피해자103만2천684명에 대해 총 3억6천400만달러의 피해보상금을 요구한 것으로 확인됐다. . . 일본측으로부터 청구권 자금 성격으로 무상 3억달러, 유상 2억달러, 상업차관 3억달러 등 8억달러를 받은 우리 정부는 70년대에 징용 사망자 8천522명에 대해 사망자 1인당 그 유족에게 30만원씩을 지급했고 일본 정부 발행의 유가증권에 대해서도 약 9천700여건에 1엔당 30원씩으로 환산해 지급하는데 그쳤다. 이 때문인 지 벌써부터 태평양희생자유족회 등은 정부를 상대로 한. 보상요구를 본격화할 움직임을 보이고 있다

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/3936.html#csidx067dde8f0a3bc1ea6aa0d305f2d2cd7

결 론

2005년 공개된 외교문서에 의하면 우리 정부는 일본에 “징병.징용 피해자”에 대한 배상액을 계산해 3억6천400만달러를 요구했지만 일본은 이 중 우수리를 깎아내고 3억달러를 준 것이다. 그 후 정부는 이들 징용자들에게 배상을 여러 차례 해주었지만 이들은 그 액수가 적다며 다 달라고 정부를 상대로 소송을 하겠다는 움직임을 보였다. 이에 정부는 2007년부터 2015년까지 추가로 1인당 평균 8,100만원을 배상한 것이다. 이에 따라 일본정부를 상대로 손해배상을 청구하는 소송에 대해 법원은 기각판결을 냈다. 그러나 대법관을 포함해 사법부에 빨갱이 판사들이 들어차 있게 되자 2012년 김능환이라는 대법관이 사고를 쳤고, 김명수라는 빨갱이가 대법원장이 되면서 오늘의 대일전쟁에 단추를 누른 것이다.

2019.7.17.

[출처] 강제징용자, 한국정부로부터 이미 보상받아|작성자 기독교단 개혁운동

靑 "盧정부때 징용 결론 안냈다"

출처 : http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/18/2019071800176.html

입력 2019.07.18 03:32

[일본의 경제보복]

'협정에 포함' 보도 반박했지만 당시 발표문엔 "청구권 협정에 피해보상자금 감안돼있다"

청와대는 17일 "노무현 정부 당시 민관공동위에서 '강제동원 피해 관련 손해배상 청구'에 대해 청구권협정에 포함된다는 결론을 내린 적이 없다"고 했다. 청와대는 기자단 대화방에 올린 메시지에서 "2005년 당시 민관공동위에서 강제징용 피해자 개인의 손해배상청구권이 소멸되었다고 발표한 바 없다"며 이같이 주장했다. '강제징용 보상은 1965년 청구권협정에 포함됐다고 민관 공동위가 결론냈던 사안'이라고 했던 본지 16일자 보도에 대해 이를 부인하는 취지의 입장을 낸 것이다. 그러나 본지는 손해배상청구권에 대해 '소멸됐다'고 보도하지 않았다.

2005년 민관공동위가 낸 보도 자료에는 '한·일 청구권협정은 기본적으로 일본의 식민 지배 배상을 청구하기 위한 것이 아니었다'면서 ▲일본군위안부 문제 등 일본 국가권력이 관여한 반인도적 불법행위 ▲사할린 동포 ▲원폭 피해자 문제 등은 청구권협정 대상에 포함되지 않는다고 적시돼 있다. 이어 강제동원(징용) 피해 보상에 대해서는 '정치적 차원에서 보상을 요구했고, 이러한 요구가 양국 간 무상 자금 산정에 반영된다고 봐야 한다'며 '청구권협정을 통해 일본으로부터 받은 무상 3억불은… 강제동원 피해 보상문제 해결 성격의 자금 등이 포괄적으로 감안돼 있다고 봐야 할 것'이라고 돼 있다.

민관공동위는 위안부 등 3개 사안만을 청구권협정 대상에 포함되지 않는다고 명시했다. 따라서 이 외의 다른 문제는 협정을 통해 해결됐다고 보는 것이 학계의 일반적인 해석이었다. 실제로 정부는 이후 국가 예산으로 강제징용 피해자에게 위로금을 지급했다. 익명을 요구한 이 분야 전문가(교수)는 "위안부, 사할린 동포, 원폭 피해자 외에는 청구권협정에서 해결됐다고 보는 게 2005년부터 지금까지의 해석"이라며 "강제징용 문제가 청구권협정에 포함되지 않는다고 봤다면 왜 정부가 혈세 수천억원을 들여서 피해자 추가 지원에 나섰겠느냐"고 했다.

신각수 전 주일 대사는 "2005년 발표로 강제징용 문제는 국가 차원에서 해결된 것으로 정리가 됐고, 그런 정부 입장이 2018년 10월까지 유지돼 왔다"고 했다.

출처 : http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/18/2019071800176.html

ㅇ우리가 잘못 알고있는 역사......징용(徵用)

https://noflynocry.tistory.com/171

|

과거 박정희 정부가 개별 국민에 대한 청구권 보상을 한 바 있다. 1965년 청구권 협정에서 한국 정부가 일본 정부로부터 한국측의 청구권 금액을 일괄 수령했기에, 국내 개별 청구권자에 대한 보상금은 한국 정부가 지급해야 했다. 박정희 정부는 1966년 2월 청구권자금관리법을 제정했다. 정식 명칭은 “청구권자금의 운용 및 관리에 관한 법률”인데, 이 법에서 민간 청구권은 청구권 자금 중에서 보상한다고 규정했다. 그러나 관련 법 제정이 늦춰졌고 실제 보상 작업은 상당히 지체되었다. 박정희 정부는 먼저 대일민간청구권 신고를 받고, 다음에 그 청구권자에게 보상을 했다. 대일민간청구권 신고법이 국교 정상화 후 5년도 지난 1971년 1월에 제정되었다. 1971년 5월 21일부터 1972년 3월 20일까지 10개월간 신고를 접수했는데, 재산 관계 131,033건, 인명 관계 11,787건으로 총 142,820건이 접수되었다. 이 결과는 주 신고대상자를 재산권 피해자들로 잡은 법조문과 같다. 인명 관계가 11,000여 건 밖에 안된 것은 강제동원 피해자로는 군인, 군속, 노무자 중 동원 중의 사망자만을 신고대상으로 삼았기 때문이다. 청구권 보상법은 1974년 12월에 제정되었으며, 실제 보상금 수령은 1975~1977년에 이루어졌다. 청구권 협정 후 10년이 지나서였다. 민간청구권 보상은 이 청구권 신고 중 수리된 것, 받아들여진 것을 대상으로 했다. 재산 관계 신고자 7만 4,967명에게 66억 2,900만원이 보상금으로 지급되었고, 피징병, 피징용사망 신고자 11,787명 중 8,910명이 최종 수리되었고, 8,552명에 1인당 30만원씩 도합 25억 6,560만원이 지급되었다. 이 30만원은 당시 군복무 중 사망한 사병이나 대간첩작전 사망 군경에 대한 보상금 수준에서 따왔다. 총 91억 8,769만원이었다. 흔히 피징병, 피징용 사망자에 대한 지급액 25억 6,000만원은 청구권 무상자금 3억 달러(1974년 환율 484원 적용시 1,452억원)의 1.8%에 불과했다면서, 박정희 정부가 일본에서 받은 청구권 보상금을 떼먹고 국민에게 지급하지 않았다고 비판하기도 한다. 이른 쥐꼬리 보상 운운이다. 그러나 청구권 무상자금 3억 달러 전체가 피징용자의 청구권 자금은 아니었다. 청구권 교섭 때 한국 측이 피징용 노무자 미수금으로 2억 3,700만엔을 청구했지만, 일본 측은 그 중 1억 6,000만엔이 이중 계상되어 7,700만엔으로 감액해야 한다고 주장한 바 있다. 해방 당시의 달러화 대비 엔화 환율(1달러=15엔)을 적용하면, 피징용 노무자 미수금 7,700만엔은 500만 달러를 약간 넘는다. 이른바 청구권 무상 자금 3억 달러의 60분의 1, 1.7%이다. 이 피징용자 미수금 500만 달러의 1974년 원화 환산액은 24억 2,000만원으로 우연히도 피징용 사망자 보상금 25억 6,000만원과 비슷하다. 박정희 정부는 청구권 교섭 때 일본이 인정한 노무자 미수금과 같은 금액을 피징용 사망자에게 지급했다고 할 수 있겠는데, 물론 피징용자 미수금과 피징용 사망자 보상금은 전혀 다른 범주이다. 피징용 사망자가 피징용자 미수금을 받을 근거는 없다. 여하튼 1.8% 운운하는, 개별 국민이 받아야 할 청구권 보상금을 박정희 정부가 떼먹었다는 주장은 박정희 정부를 흠집 내기 위한 엉터리 속설에 불과하다. 민간청구권 보상액은 다 합쳐도 91억 8,800만원으로 무상 3억 달러의 6.3% 밖에 안 되는데, 이는 역시 박정희 정부가 민간의 돈을 떼먹은 게 아니고, 청구권을 가진 여러 금융기관, 즉, 조흥은행, 한국산업은행, 농협, 수협, 금융조합연합회 등의 국유 금융기관에 대해선 보상하지 않기로 한 때문이다.

- 반일 종족주의 (이영훈 저) 발췌 |

'6共和7期函' 카테고리의 다른 글

| 무토 前주한 일본대사,『문재인이라는 재액』단행본 출간 (0) | 2019.07.28 |

|---|---|

| 文在寅という災厄,,,武藤正敏 (0) | 2019.07.28 |

| 顯忠日文 大統領의 追念辭 (0) | 2019.06.10 |

| 대한민국의 자유민주주의를지킬수있도록 국민들께호소합니다 (0) | 2019.05.11 |

| 김경수 댓글 조작, 문 대통령은 무엇을 알고 있었나 ? (0) | 2019.02.05 |