http://blog.naver.com/vivamd 당골네 사랑방

2010/07/03 11:47

![]() http://blog.naver.com/vivamd/10089374622

http://blog.naver.com/vivamd/10089374622

◆ 한강철교 폭파와 채병덕

1950년 6월 28일 새벽 서울엔 폭우가 쏟아지고 있었다. 깜깜한 어둠을 뚫고 시민들은 용산과 노량진을 잇는 한강 인도교로 끝없이 몰려들었다. 북한군 탱크는 남침 이틀 만에 미아리 저지선을 넘었다. '서울 사수(死守)'를 약속했던 대통령과 정부는 27일 새벽 남행 열차를 탔다. 당시 인도교는 한강을 걸어서 건널 수 있는 단 하나의 철교였다.

4000여명의 사람과 차량이 뒤엉켜 한 발짝 떼기도 힘들던 2시 30분 무렵, 천지를 흔드는 굉음과 함께 불기둥이 치솟았다. 인도교가 두 동강 나고 그 위에 있던 사람과 차들이 산산이 흩어지며 시커먼 강물 속으로 떨어졌다. 북한군의 추격을 끊겠다며 우리 군이 TNT 3600파운드로 인도교를 폭파한 것이다. 정부도 군도 기댈 수 없는 상황에서 살겠다는 일념으로 다리를 건너던 양민 500~800명이 까닭도 모른 채 목숨을 잃었다.

인도교 폭파를 지시한 것은 채병덕 육군 참모총장이었다. 임진강과 예성강 다리를 폭파하지 않아 북한군 진격 속도를 늦추지 못했다고 믿던 그는 "폭파에 실패하면 총살"이라고 다그쳤다. 그러나 전날 폭파 시기를 놓고 참모들이 격론을 벌일 때 그는 꾸벅꾸벅 졸고 있었다고 한다(이창록 '한강 인도교 폭파의 내막'). 북한군이 삼각지에 나타난 것은 인도교 폭파 후 6시간이 지나서였다. 급박한 순간이었다 해도 군 수뇌부가 시민의 생명을 구하는 문제에 조금만 더 생각이 미치고 다리 위 상황을 정리할 시간을 가졌더라면 그렇게 많은 희생자가 나오지 않았을 것이다.

어느 한 사람 탓만 할 수도 없다. 국민의 생명과 안전을 책임진다는 많은 위정자의 당시 처신과 판단이 그랬다. 북한군의 예고된 남침에 대해선 속수무책이었고, 북한군이 짧은 시간 서울로 밀고 들어오자 혼비백산했고, 적의 총부리 앞에 노출된 힘없는 국민의 안전에 대해선 나 몰라라 했다.

그제 한강 노들섬에서 인도교 폭파 때 숨진 영령들을 달래는 진혼제가 60년 만에 열렸다. 나라의 보호를 받기는커녕 나라를 이끄는 사람들의 잘못된 판단 때문에 날벼락같은 죽음을 당했으니 그들의 넋은 죽어서도 하늘을 떠돌았을 것이다. 그나마 행사를 주최한 것은 정부가 아니라 유엔한국참전국협회라는 민간단체다. 정부는 이제라도 억울한 희생자와 유족들에게 사과하고 노들섬에 위령탑이라도 세워야 한다.

● 채병덕 소장의 전사

채병덕(蔡秉德, 일본식 이름: 大島秉徳, 1914~1950)은 평양에서 채관수(蔡觀洙)의 둘째 아들로 태어났다. 평양종로공립보통학교와 평양공립중학교를 졸업하고, 1937년 일본육사 49기로 졸업하고 일본군 육군소위로 임관되었다. 그 뒤 일본군 포공학교를 졸업, 병기장교가 되었고, 해방 후 장사를 하다가 군사영어학교를 졸업하고 바로 정위(正尉: 현재의 대위)로 임관, 같은 날 창설된 남조선국방경비대 제1연대장을 맡았다. 또한 1 보급 부대장·병기 부대 사령관·후방 부대 사령관·제4 여단장 등을 지냈다. 1948년 국방부 참모총장에 임명되었고, 1949년 육군 소장으로 승진하여 제2대 육군총참모장이 되었다.

총참모장 재직 중 전력 증강을 위한 부대 증설, 교육 강화를 위한 각종 군사학교의 신설, 북한 대남유격대의 토벌 작전 수행 등의 많은 업적을 남겼다. 그러나 1949년 10월 남북한간의 물자교역과정에서 발생한 남북교역사건 및 제1사단장 김석원과의 갈등으로 참모총장직에서 해임, 예편되었다가 1950년 4월 말에 제4대 육군총참모장 겸 육해공군총사령관으로 임명되었다.

그러나, 야전군 지휘 경험이 없는 병기 장교 출신으로서 참모총장으로서는 문제가 있었다. 취임 초기부터 여러 차례에 걸쳐 북한의 남침 정보를 접하였다. 그러나 그동안 38선에서의 무력 침공 사건이 발생하거나 대남유격대가 준동할 때마다 비상 경계의 형식으로 대처하였고, 또한 그것으로 약간의 실효를 거두기도 했다.

그러나 정보국의 정보 분석과 북한 남침 경고를 무시하였다가 한국전쟁이 일어나자 서울이 함락되는 등 패전을 거듭하고, 그는 38선에서 무력침공을 격퇴할 때 "아침은 개성에서, 점심은 평양에서, 저녁은 신의주에서 먹겠다."라는 발언을 하였다. 이 사실을 보고받은 미국이 북진을 못하도록 장비를 철수시키는 바람에 한국전쟁때 제대로 대응하지 못했던 오류를 범했다.

한국전쟁 발발 직후인 1950년 6월 26일 오후 국무회의에서 서울 사수를 공언하였고 명령만 있으면 나흘 안에 평양을 점령할 수 있다고 호언장담하기도 했다. 결국 한국전쟁 초기 패전의 책임을 뒤집어 쓰고 1950년 6월 30일 육군참모총장에서 해임되어 '경남 지구 편성군 사령관'이란 직책으로 좌천되었다.

맥아더가 상황을 파악하기 위해 도쿄에서 날아와 잠시 이승만을 만났을 때 채병덕의 해임을 건의했다고 한다. 사태 수습책을 묻는 맥아더의 질문에 채병덕이 200만 남한 청년들을 동원해 훈련시켜 침략을 격퇴하겠다고 답하자, 맥아더는 그 자리에선 칭찬한 뒤 이승만과 단둘이 있게 되자 바로 채병덕을 다른 사람으로 갈아치우라고 말했다.

1950년 7월 23일 국방부장관 신성모는 채병덕에게 편지 한 통을 보냈다. "귀하는 서울을 잃고 중대한 패전을 당했다. 책임은 중하고 크다. 그런데 지금 적은 전남에서 경남으로 지향하고 있다. 이 적을 막지 않으면 전 전선이 붕괴될 것이다. 귀하는 패주 중인 소재 부대를 지휘해서 적을 격퇴하라. 귀하는 선두에 서서 독전할 필요가 있다." 라고.

이 명령으로 채병덕은 남해안을 돌아 공격하여오는 적을 저지하기 위해 출전하였다가 7월 27일 하동 고개에서 인민군 6사단의 매복작전에 걸려들어 전사했다. 대한민국 정부는 채병덕이 전사하자 1계급 특진시켜 중장을 추서하였다. 채병덕이 전사한 이 하동전투는 훗날 채병덕 살해 음모로 제기 되었다. 아래글에 당시 전투상황을 자세히 기술한다.

● 채병덕장군의 전사

1950년 7월에 대구 서남쪽 방어선(거창-안의-진주-마산)에 배치된 부대는 미 24사단(대전방어에 참여했던 부대)과 한국군 소속의 독립부대(고길훈, 김성은, 민기식, 이영규, 오덕준부대)등이 배치되어 있었다. 반면, 해당지역으로는 북한국 제4사단과 제6사단이 공격해오고 있었다.

1950년 7월 25일 하동 서북쪽의 화개장에서 최초의 전투가 벌어졌는데 그것을 방어하는 부대는 이영구부대와 경찰대뿐이었다. 당시, 아군은 섬진강을 방패로 삼고, 강에 걸린 다리의 동쪽에 솟은 낮은 산들에 진지를 구축하고 있었다. 북한군(제6사단)과 아군(이영규부대,경찰부대)은 화개장을 두고 전투를 벌이게 되는데, 이때 채병덕소장은 아군전력이 약하다고 판단하고 진주에 있는 미 제19연대에 지원을 요청하게 된다. 채병덕소장의 요청에 미 제19연대장 무어대령은 예하 제3대대(대대장 모트중령)에게 해당지역으로의 부대이동을 명령하였다.

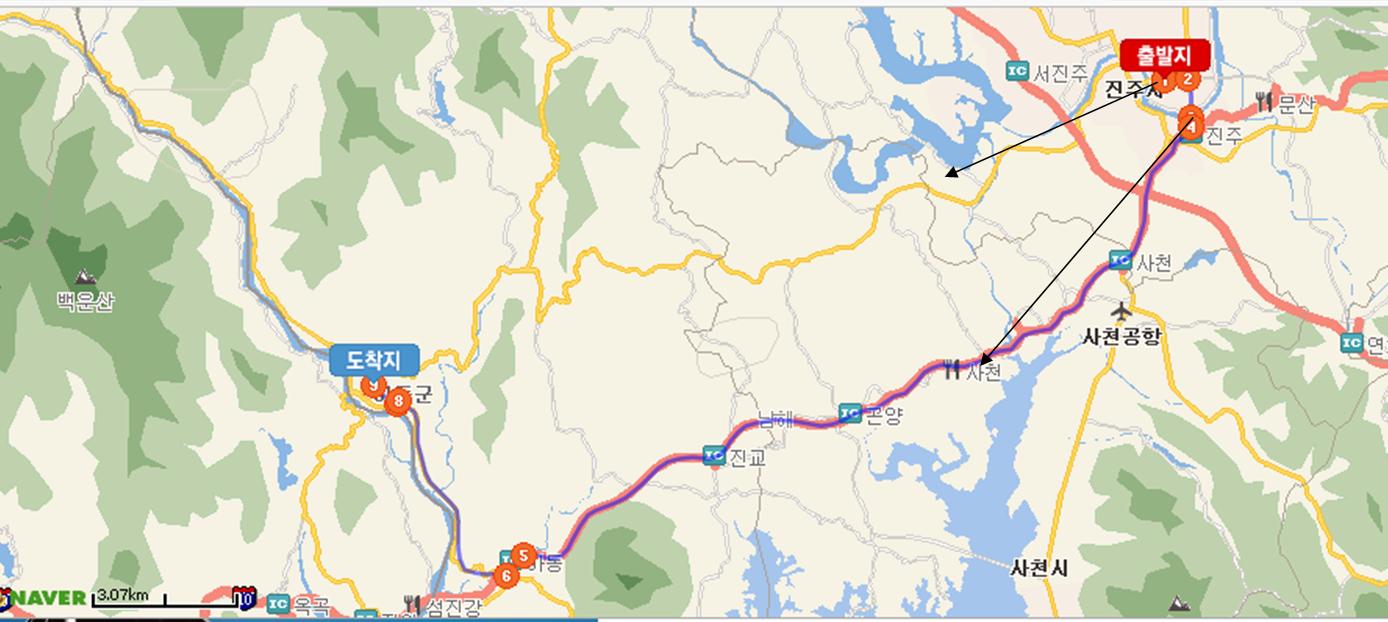

1950년 7월26일, 모트중령이 이끄는 제3대대는 00시 30분에 진주를 떠나게 된다. 그날은 비가 많이 내려서 도로상태가 매우 안좋았다. 부대는 이동도중 문제가 발생하게 되는데 진주에서 하동으로 곧장 가는 길에 있는 덕천다리가 비로 인하여 끊어진 것이다. 그래서 어쩔 수 없이 사천을 거쳐 남쪽으로 우회하는 길을 선택하게 되었다.

모트중령의 3대대와 채병덕소장은 원전이라는 곳에서 후퇴하는 이영규부대와 경찰부대의 잔존병들을 만나게 되고, 하동이 점령되었다는 사실을 알게 된다. 이에따라 모트중령은 부대대장인 레이블소령울 연대본부가 있는 진주로 보내서 원전지역에서 방어선을 구축하기로 하였다는 사실을 알려주게 된다. (모트중령은 당시 무전기를 보유하지 않고 있었다.)

연대장은 모트중령에게 하동을 적으로부터 탈환할 것을 명령했다. 다시 레이블소령은 원전으로 가서 모트중령과 채병덕소장에게 연대장의 명령을 전달하고 이에따라 하동재탈환 작전은 공군의 하동폭격이 있는 7월 27일 09시 45분쯤으로 공격개시시간이 잡히게 된다.

1950년 7월 27일, 08시 45분 전투경험이 풍부한 제3대대 L중대장 샤아라대위가 이끄는 부대를 선두로 하동으로 부대가 이동하게 된다. 선두부대인 L중대는 하동읍과 횡천사이에 있는 하동고개에 다다르게 되는데 오른쪽에 있는 180고지에 군인들의 모습이 보였다. 샤아라대위는 대대장인 모트중령에세 자신의 오른편에 있는 180고지에 신원미상의 군인들이 보인다고 보고하였으나 대대장은 K중대 병력이라고 하였다. 그러나 실제로는 북한군인이었다. 그 때쯤 산 모퉁이에서 미군복장을 한 한무리의 군인이 샤아라 대위가 있는 L중대 방향으로 아무렇지 않게 다가오고 있었다. 그때 채병덕소장은 낙오한 이영규부대와 경찰부대라고 생각했는지 앞에 나서서 부대 소속을 물어봤다. 그 순간 정체불명의 부대에서는 사격을 가해왔는데 이 사격에서 채병덕 소장이 전사하게 된 것이다. 채병덕 소장의 전사와 동시에 180고지에 있던 북한군들이 180고지를 오르고 있던 K중대와 전투를 벌이게 된다.

(180고지가 어디인지 정확히는 모르겠으나 대략 원표시된 지역에 야산이 있음)

채병덕 소장의 전사 이후에도, 북한군은 박격포 사격을 통해 공군통제반의 차량을 파괴시켜 적절한 미공군의 지원을 받지 못하게 된다. 북한군의 기습으로 대대장인 모트중령이 부상하는등 사실상 대대지휘부가 와해되게 된다. L중대장이었던 샤아라대위가 부대를 수습하고 대대장을 대신하여 부대를 지휘하여 후퇴하였지만, 적의 추격이 맹렬하여 제3대대는 뿔뿔히 흩어졌다.

제19연대 제3대대는 하동지역에서 타격을 받고 7월 28일에 진주에 도착하여 부대를 수습하게 되는데 전사자 2명과 부상자 52명, 행방불명 349명이 발생한 것으로 나타났다. 몇 달 후 미 제25사단이 해당지역을 다시 탈환하면서 하동고개 근방에서 미군 전사자 313구를 수습하였다.

http://blog.naver.com/vivamd 당골네 사랑방

'6.25戰爭函' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 흥남철수작전 유공자 추모제 및 고 김백일 장군 동상 제막식 (0) | 2011.06.11 |

|---|---|

| 흥남 철수작전 (0) | 2011.06.11 |

| 6.25 !! ; 사진 사료(史料)-|▶.... (0) | 2011.06.08 |

| 미국 어느 작은마을의 현충일행사 (0) | 2011.06.07 |

| [스크랩] 한국전쟁 4대영웅 故김동석 예비역 대령에 대하여 (0) | 2011.06.06 |