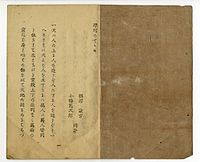

福澤諭吉

明治24年(1891年)頃の肖像

朝鮮改革運動支援と対清主戦論[編集]

明治15年(1882年)に訪日した金玉均やその同志の朴泳孝と親交を深めた諭吉は、朝鮮問題に強い関心を抱くようになった。諭吉の考えるところ、日本の軍備は日本一国のためにあるのではなく、西洋諸国の侵略から東洋諸国を保護するためにあった。そのためには朝鮮における清の影響力を排除することで日本が朝鮮の近代化改革を指導する必要があると考え、日本国内で最も強硬な対清主戦論者となっていった[35]。

明治15年(1882年)7月23日、壬午事変が勃発し、朝鮮の日本公使館が襲撃される事件があり、外務卿井上馨は朝鮮政府に謝罪・賠償と日本公使館に護衛兵を置くことを認めさせた済物浦条約を締結した。清はこれによって日本の朝鮮への軍事的影響力が増すことを恐れたが、諭吉はこの一連の動きに満足の意を示すとともに、清が邪魔してくるようであればこれを容赦すべきではないと論じた[36]。明治15年10月に朝鮮からの謝罪使が訪日したが、この使節団は朴泳孝が正使、金玉均が副使の一人であった。朴泳孝は帰国に際して諭吉が推薦する慶應義塾出身の牛場卓蔵を朝鮮政府顧問に迎えている[37]。

朝鮮宗主権の喪失を恐れる清は、袁世凱率いる3,000の兵を京城へ派遣し、これによって朝鮮政府内は事大党(清派)と独立党(日本派)と中間派に分裂。独立派の金・朴は、明治17年(1884年)12月4日に甲申事変を起こすも、事大党の要請に応えた清軍の出動で政権掌握に失敗した。この騒乱の中で磯林真三大尉以下日本軍人40人ほどが清軍や朝鮮軍に殺害され、また日本人居留民も中国人や朝鮮人の殺傷略奪を受けた[38]。

この事件により日本国内の主戦論が高まり、その中でもとりわけ強硬に主戦論を唱えたのが諭吉だった。このころ諭吉は連日のように時事新報でこの件について筆をとり続け、「我が日本国に不敬損害を加へたる者あり」「支那兵士の事は遁辞を設ける由なし」「軍事費支弁の用意大早計ならず」「今より其覚悟にて人々其労役を増して私費を減ず可し」「戦争となれば必勝の算あり」「求る所は唯国権拡張の一点のみ」と清との開戦を強く訴えた[39]。また甲申事変の失敗で日本に亡命した金玉均を数か月の間、三田の邸宅に匿まった[40]。

このときの開戦危機は、明治18年(1885年)1月に朝鮮政府が外務卿・井上馨との交渉の中で謝罪と賠償を行うことを約束したことや、4月に日清間で日清揃っての朝鮮からの撤兵を約した天津条約が結ばれたことで一応の終息をみた。しかし、主戦論者の諭吉はこの結果を清有利とみなして不満を抱いたという[41]。

当時の諭吉の真意は、息子の福澤一太郎宛ての書簡(1884年12月21日)に、「朝鮮事変之実を申せバ、日本公使幷ニ日本兵ハ、十二月六日支那兵之為ニ京城を逐出され、仁川へ逃げたる訳なり。日支兵員之多寡ハあれ共、日本人が支那人ニ負けたと申ハ開闢以来初て之事なり。何れただニては不相済事ならん。和戦之分れハ、今後半月か一月中ニ公然たる事ト存候。」[42]に窺える。

日清戦争の支援[編集]

明治27年(1894年)3月に日本亡命中の金玉均が朝鮮政府に上海におびき出されて暗殺される事件があり、再び日本国内の主戦論が高まった[43]。諭吉も金玉均の死を悼み、相識の僧に法名と位牌を作らせて自家の仏壇に安置している[40]。同年4月から5月にかけて東学党の乱鎮圧を理由に清が朝鮮への出兵を開始すると、日本政府もこれに対抗して朝鮮へ出兵し、ついに日清は開戦に至った(日清戦争)。諭吉は終始、時事新報での言論をもって熱心に政府と軍を支持して戦争遂行を激励した[44]。

国会開設以来、政府と帝国議会は事あるごとに対立したため(建艦費否決など)、それが日本の外交力の弱さになって現れ、清にとってしばしば有利に働いた。諭吉は戦争でもその現象が生ずることを憂慮し、開戦早々に時事新報上で『日本臣民の覚悟』を発表し「官民ともに政治上の恩讐を忘れる事」「日本臣民は事の終局に至るまで慎んで政府の政略を批判すべからざる事」「人民相互に報国の義を奨励し、其美挙を称賛し、又銘々に自から堪忍すべき事」を訴えた[45]。

また戦費の募金運動(諭吉はこれを遽金と名付けた)を積極的に行って、自身で1万円という大金を募金するとともに、三井財閥の三井八郎右衛門、三菱財閥の岩崎久弥、渋沢財閥の渋沢栄一らとともに戦費募金組織「報国会」を結成した(政府が別に5,000万円の公債募集を決定したためその際に解散した)[46]。

この年は諭吉の還暦であったが、還暦祝いは戦勝後まで延期とし、明治28年(1895年)12月12日に改めて還暦祝いを行った。この日、諭吉は慶應義塾生徒への演説で「明治維新以来の日本の改新進歩と日清戦争の勝利によって日本の国権が大きく上昇した」と論じ、「感極まりて泣くの外なし」「長生きは可きものなり」と述べた[47]。

晩年[編集]

諭吉は日清戦争後の晩年にも午前に3時間から4時間、午後に2時間は勉強し、また居合や米炊きも続け、最期まで無造作な老書生といった風の生活を送ったという[48]。このころまでには慶應義塾は大学部を設けて総生徒数が千数百人という巨大学校となっていた。また時事新報も信用の厚い大新聞となっていた[48]。

晩年の諭吉の主な活動には海軍拡張の必要性を強調する言論を行ったり、男女道徳の一新を企図して『女大学評論 新女大学』を著したり、北里柴三郎の伝染病研究所の設立を援助したりしたことなどが挙げられる[49]。また明治30年(1897年)8月6日に日原昌造に送った手紙の中には共産主義の台頭を憂う手紙を残している[50]。

諭吉は明治31年(1898年)9月26日、最初に脳溢血で倒れ一時危篤に陥るも、このときには回復した。その後、慶應義塾の『修身要領』を編纂した[51]。

しかし明治34年(1901年)1月25日、脳溢血が再発したため2月3日に東京で死去。享年68(満66歳没)。7日には衆議院が「衆議院は夙に開国の説を唱へ、力を教育に致したる福沢諭吉君の訃音に接し茲に哀悼の意を表す」という院議を決議している[52]。8日の諭吉の葬儀では三田の自邸から麻布善福寺まで1万5,000人の会葬者が葬列に加わった

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E6%BE%A4%E8%AB%AD%E5%90%89

福澤 諭吉(ふくざわ ゆきち)、新字体:福沢 諭吉、天保5年12月12日(1835年1月10日) - 明治34年(1901年)2月3日)は、日本の武士(中津藩士のち旗本)、蘭学者、著述家、啓蒙思想家、教育者。諱は範(はん)。字は子囲(しい、旧字体:子圍)。揮毫の落款印は「明治卅弐年後之福翁」[1]。雅号は、三十一谷人(さんじゅういっこくじん)[2]。もともと苗字は「ふくさわ」と発音していたが、明治維新以後は「ふくざわ」と発音するようになった[3]。現代では「福沢諭吉」と表記されることが一般的である[4]。なお「中村諭吉」と名乗っていた時期がある。

慶應義塾(旧:蘭学塾、現在の慶應義塾大学はじめ系列校)の創設者であり、商法講習所(のちの一橋大学)、神戸商業講習所(のちの神戸商業高校)、伝染病研究所(現:東京大学医科学研究所)、土筆ヶ岡養生園(現:東京大学医科学研究所附属病院)の創設にも尽力した。新聞『時事新報』の創刊者。ほかに東京学士会院(現:日本学士院)初代会長を務めた。そうした業績を基に「明治六大教育家」として列される。

'日語雜物函' 카테고리의 다른 글

| 君が代の意味に感動 (0) | 2019.11.30 |

|---|---|

| 江戸時代は終わった (0) | 2019.08.02 |

| 乃木希典.東鄕平八郞. 吉田松陰.西南戰爭 (0) | 2019.05.10 |

| 「令和」という元号と『万葉集』 (0) | 2019.05.05 |

| 일본이 보는 美北. 韓美 (0) | 2019.03.13 |